近頃見たテレビドラマで、里子の少年が待っているようにと言われた公園で、結局父親が迎えに来なかった時の昔の思い出を語るシーンが切なかった。子どもにとって親を待つ心ほど、ひとすじなものはないと、私は思うから。戦時中のこと。三人の子どもを残し父親が病死すると、母親はさまざまな仕事をして子どもの養育に懸命だった。女性の職業は限られていた時代、一時、銀座のレストランのレジ係の職を得た母親の帰りは仕事がら比較的おそかった。日が暮れると、すぐシーンと静かになってしまう町の家の中で、母親の帰りを待つ子どもにとって、夜の時間は特に長い。勉強にも遊びにも飽きると、柱時計を見ながら子どもは自然に口々に言い出した。「お母さん、いまごろ電車に乗ったかな」「いや、もう電車の中だよ」「違う、電車はもう降りたね、きっと」「階段を上がってるよ」「改札を出た」「坂を急いでのぼってる」「もうすぐお茶屋さんの角を曲がるよ」「ホラ、足音が」。しかし、せっかちな期待は外れて息を殺して耳を澄ます子どもに、たいてい足音は聞えてこなかった。そして待ち疲れて居眠りが始まるころ、ちょっとしたお土産を持って母親は帰ってきた。こんな小さな思い出がことさら懐かしく感じられるのは、これが人生の大切な『宝』と思えるからかもしれない。

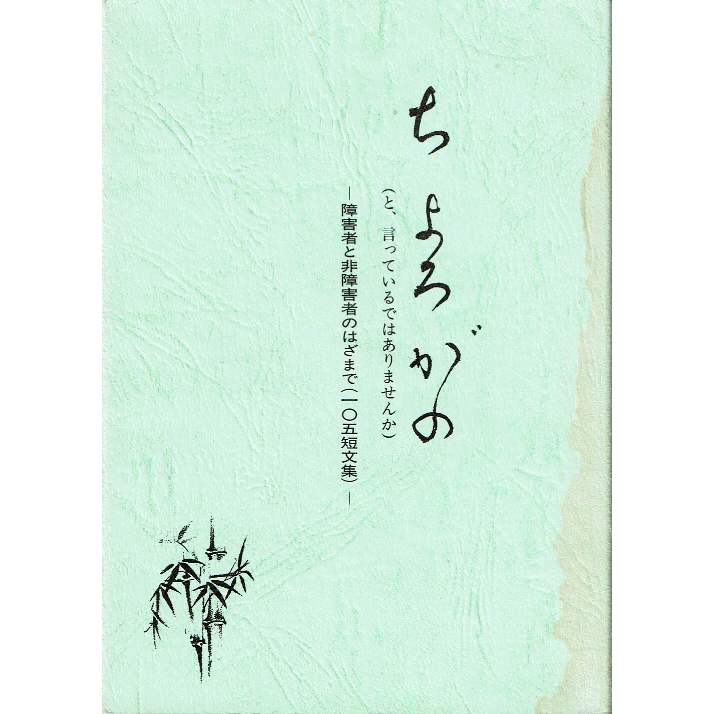

親を待つ心