【千鳥ケ淵にて】蝉がうるさく鳴くこの時期になると、必ず俺たちの墓碑の前に大勢の人々がやってくる。日頃の無沙汰を詫びるように、彼らは知り合いでもない俺たちに丁寧に額づく。そうだ、俺たちは彼らを知らない。彼らも、何という名前の俺たちなのか、知らない。俺たちは戦場で名前も分からない状態で死んだのだ。誰が望むか、自分の名前も知られない姿のままで死ぬことを。薄日のジャングルの中で、息を引き取ったとき、俺は二十二歳だった。地方出身の平凡な学生で、当面の希望は腹一杯の銀シャリを食うことと、週に一回映画を見ることぐらいだった。ボンヤリ憧れる人はいたが、それはまだ先のことと胸の底にしまっておいた。仏壇の前でいつも年寄りから「無駄な殺生をするな」と教えられていた俺が、なぜ個人的には少しも憎しみを感じない、同じ年くらいの『敵』の若者を殺し、自分も惨めな姿で死なねばならなかったのか。彼の死体と俺の死体とを飛び交う金バエの羽が美しかった。時代が悪かったといっても、俺の責任ではない。運命といわれても、俺は納得できない。俺はただ人間らしく平凡に生きたかっただけだ。死者は常に若く、また二度死ぬという。俺たちを知る人々がみないなくなったとき、悲しみつつ死んだ俺たちは、永遠に幽冥の彼方に消える。鳴呼。

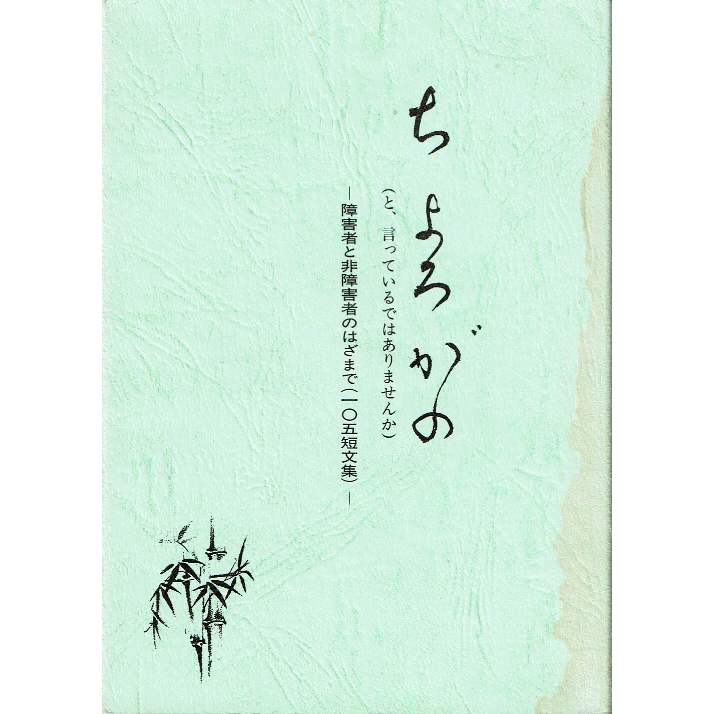

無名戦士の叫び