最近、私は若い医師の往診を受けた。往診といってもマッサージを健康保険で受ける「同意書」作成のための問診が中心。その彼は五〇年前、あるキリスト教会の青年会で一緒だった方の息子さんで二代目の医師。初めて会う障害者としての私の現状を正確に把握・理解しようと、熱心に質問され、その答えをメモにとられていた。誠実なその態度に応え、できるだけ主観をまじえず、客観的に自分の様子を言い表わそうと努めたのだが、果たしてどこまで思うように伝えられたか、よく分からない。ただ、彼が帰り際に「たいへんでしたね」と言われたのが、何か深く心に響いた。医師である初対面の彼の言葉から自分の本当の姿を「鏡のように映しとり」見る思いだったからかも知れない。人は良くも悪くも、しばしば、ありのままの自分自身の姿を見ることを避けようとする。そこに自分の弱さや醜さを見出すからだろうか。私もその例外ではない。しかしその「たいへんな」姿をもって、この年までの人生を、私は確かに生きてきた。やがて迎える「最期」のときに、「こんなはずじゃなかった」と呟くのか、それとも生きてきた歳月を思い起こし、多くの豊かな出会いを感謝して逝くのか、それはこれからの自分の生き方による。

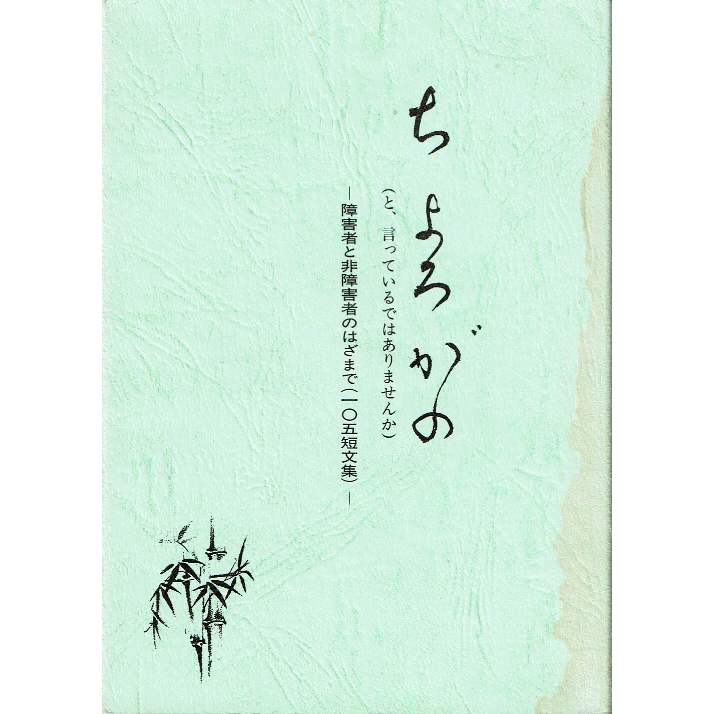

ありのままの自分